【导语】中国汽车工业正加速全球化进程,2024年汽车出口量激增19.3%,达585.9万辆,出口额跃升至1,174亿美元。然而,在辉煌成就背后,中国汽车企业面临供应链响应滞后、政策市场不确定性及法规认知不足等挑战。产业链参与方亦显现出对当(dāng)地(de)环(huán)境(jìng)、中(zhōng)国(guó)车(chē)企(qǐ)需(xū)求(qiú)及(jí)适(shì)配(pèi)工(gōng)作(zuò)方(fāng)式(shì)认(rèn)知(zhī)的(de)缺(quē)乏(fá)。为(wèi)此(cǐ),本(běn)文提(tí)出(chū)“认(rèn)知(zhī)同(tóng)维(wéi)、组(zǔ)织(zhī)同(tóng)道(dào)、交(jiāo)流(liú)同(tóng)频(pín)”的(de)策(cè)略(è),旨(zhǐ)在(zài)助(zhù)力(lì)中(zhōng)国(guó)车(chē)企(qǐ)破(pò)解(jiě)海外拓展难题,携手产业链伙伴共赴高质量发展新征程。

当下,中国汽车正在加速迈向世界舞台,参与全球竞争与合作。根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2024年我国汽车出口达到585.9万辆,同比增长19.3%。与此同时,汽车出口额也实现了显著增长,达到了1,174亿美元,在中国出口总额的占比从1.7%上升到了3.3%。中国汽车的快速发展和全球拓展,不仅为中国车企提供了更为广阔的发展空间,也为全球消费者带来了更为多样化,更为高品质智能化的汽车产品选择。

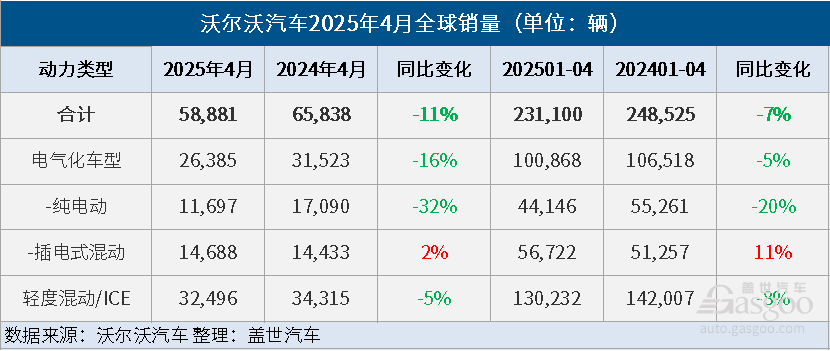

但是数据背后也呈现出发展过程中面临的挑战。首先,面对复杂多变的国际形势,中国汽车出口的增速出现滑落。这不仅仅体现在2024年同比增长19.3%相比较2023年将近60%的出口增速,也体现在2025年第一季度的汽车出口量同比增长仅7.3%,其中上汽乘用车、长城汽车等出现了同比下降的情况。其次,汽车出口的均价没有再上新台阶。从2021年到2023年,汽车出口的均价分别为1.6万美元、1.8美元和1.9万美元,2024年的出口均价为1.8万美元,仅仅与2023年持平。再次,中国汽车出口市场的集中度呈现上升趋势。2024年中国汽车出口销量前十的国家占比达到60%,前五国家占比近50%,其中俄罗斯超过115万,排名第二到第五的墨西哥、阿联酋、比利时和沙特加总也仅为130余万台。

挑战也在孕育着新的机会,伴随着新模式的快速迭代和演化。中国车企在近两年来(lái)积(jī)极(jí)摸(mō)索(suǒ)海(hǎi)外(wài)拓(tà)展(zhǎn)的(de)新(xīn)路径,从(cóng)传(chuán)统(tǒng)的(de)贸(mào)易(yì)模(mó)式(shì),快(kuài)速(sù)发(fā)展(zhǎn)到(dào)本(běn)地(de)化(huà)生(shēng)产(chǎn)模(mó)式(shì)(例(lì)如(rú)比(bǐ)亚(yà)迪(dí)在(zài)泰(tài)国(guó)、匈(xiōng)牙(yá)利(lì);奇(qí)瑞(ruì)在(zài)西(xi)班(bān)牙(yá)等(děng)),并(bìng)且(qiě)积(jī)极(jí)实(shí)践(jiàn)创(chuàng)新(xīn)模(mó)式(shì)(例(lì)如(rú)零(líng)跑(pǎo)汽车与Stellantis集团通过股权合作、海外营销网络与生产体系共享互通等)。我们在实践中也观察到,越来越多的中国车企(qǐ)正(zhèng)在(zài)以(yǐ)开(kāi)放(fàng)共(gòng)赢(yíng)深(shēn)度(dù)融(róng)入(rù)海(hǎi)外(wài)市(shì)场(chǎng),以(yǐ)中(zhōng)国(guó)智(zhì)造(zào)和(hé)中(zhōng)国(guó)创(chuàng)造(zào)为(wèi)发(fā)展(zhǎn)引(yǐn)擎(qíng),在(zài)价(jià)值(zhí)链(liàn)维度进行全球化实践。这也是中国汽车工业从汽车大国迈向汽车强国的又一个新的征程。

伴随中国车企海外本土化的提速,全球汽车产业链上下游都面临重组的机遇和挑战,这其中不仅仅有在地产业链的重构与转型,也有中国零部件企业的协同出海以及形成合力。机遇令人欢欣鼓舞,但是在实践操作过程中,我们也发现许多现有的产业链参与方没有以新的思维和与之匹配的模式来应对,无法解决中国车企海外发展当下面临的苦衷,亟待破局。

背景:中国车企海外业务发展的“三个苦衷”

我们在伴随中国主要车企海外业务拓展的过程中,不仅躬身入局建立中国团队驻扎(zhā)海(hǎi)外(wài)拉(lā)通(tōng)内(nèi)部(bù)资(zī)源(yuán)并(bìng)在(zài)地(de)服(fú)务(wu)中(zhōng)国(guó)车(chē)企(qǐ),而且不断更新迭代工作方式与工作流程并沉淀为工作方法论。在实践中,我们感受到中国车企在海外业务发展中的“三个苦衷”。

首先,海外供应链和服务网络的不完善,导致对于客户和市场的响应“不及时”。根据Alix Partners的研究显示,中国车企与国际汽车制造商的新车时间相比,中国车企的开发速度更快,平均只需要20个月不到,约为国际汽车制造商平均40个月的时间的一半。中国车企的“唯快不破”是近年来在中国汽车市场发展的制胜法宝,但也是开拓海外市场的最大掣肘,商业文化以及工作习惯的差异等,加之初期的整体价值链构建处于起步阶段,使得海外供应链和服务网络的响应速度无法达到中国车企的需求,导致“快速响应”的招式无法打出,对于内部以及客户和市场的响应无法快速跟进。

其次,海外市场近年来波动的政策以及地缘政治下消费者感受的变化,导致对于未来的政策和市场变化“不清晰”。近年来随着全球贸易保护主义的抬头,许多西方国家不仅通过市场限制和加征关税等方式影响中国汽车的出口,同时不断提高市场准入壁垒,并且以个人信息和国家安全等理由影响中国车企的海外业务发展。加之地缘政治冲突下对于中国品牌的抹黑和矮化,使得海外消费者对于中国汽车品牌的认知出现错位。以上种种导致许多中国车企对于海外市场的政策导向以及消费者感受的变化感到手(shǒu)足(zú)无(wú)措(cuò),无(wú)法指定清晰的计划来进行应对。

再次,对于当地的非常具体的法律规范以及商业运行模式认知不完善,并且由(yóu)此(cǐ)引(yǐn)起(qǐ)的(de)问(wèn)题和后果“不了解”。例如,欧洲在劳动者保护方面有着非常严格的规定,许多在中国市场可以灵活调节和操作的用工方式,在欧洲特别是德国和西班牙,会被认为是侵权甚至导致重罚。又比如,虽然德国当地环境保护办公室已经给予了许可,但是当地环保组织会以各类细节,例如树木、水资源、正在冬眠的稀有动物等,来影响生产建设的按计划进行。再比如,因为内部通胀的原因以及本国货币的贬值,2025年1月份匈牙利最低工资上调9%,平均工资年增长超过11%。

问题:产业链参与方实践中的“三个缺乏”

面对中国车企海外拓展的“三个苦衷“,无论是中国的零部件企业还是海外产业链的参与方,都是全新的话题。目前在实践中的”三个缺乏“笔者相信也是发展过程中的摸索,关键在于是否可以快速调整,灵活应对,用新的思维和新的方式来应对,而不是穿新鞋走旧路,更不是削足適履。

首先,产业链的参与方如果缺乏在当地长期的经营,对于政策法规和商业运行模式“缺乏了解”,大概率是无法服务好中国车企的海外拓展。如前文所述,从宏观的政策以及消费者偏好,到微观层面非常具体的商业运行模式以及经营中会遇见的具体的法律规范,这不是大力出奇迹通过短期的外部服务可以快速补课的,是需要在当地长期的商业浸润所获得的经验。

其次,产业链的参与方如果缺乏在中国和中国车企长期和合作,对于中国车企的偏好和要求“缺乏认知”,大概率也是无法服务好中国车企的海外拓展。许多跨国企业早早喊出口号,要帮助中国车企出海,但是其自身在中国也主要是服务跨国车企,对于中国车企的偏好和要求等认知有限,而且在实践中只是连接中国车企和海外团队,仅仅依托于全球的工厂布局来提供生产服务。这对于中国车企的”苦衷“依然是处于脱节的状态。

再次,产业链的参与方如果缺乏适配于中国车企的工作方式和工作流程,即使了解中国车企的“苦衷”,但是固步自封,“缺乏跟进”,长期来看大概率也是无法服务好中国车企的海外拓展的。

破局:服务中国车企海外拓展的三个“同” - 认知同维、组织同道、交流同频

基于对中国车企海外拓展的问题梳理,结合在中国和在全球服务中国车企的实践以及沉淀的工作方法,笔者提出,产业链的参与方服务中国车企海外拓展,需要修炼内功快速迭代和进化,做到三个“同” – 认知同维、组织同道、交流同频。其中,中国团队需要承担桥头堡和翻译官的角色,成为中国车企与产业链参与方自身中国和海外团队的连(lián)接(jiē)器(qì)与(yǔ)润(rùn)滑(huá)剂(jì)。

认(rèn)知(zhī)同(tóng)维(wéi):产(chǎn)业(yè)链(liàn)参(cān)与(yǔ)方(fāng)需(xū)要(yào)基(jī)于(yú)自(zì)身(shēn)在中国服务中国车企的经验和积累,沉淀成为内部的认知和工作流程,在自身内部,包括中国和海外团队,形成一致的认知 – 以中国车企要求和偏好为基础的认知。在工作交流和项目推进的过程中,也以此认知作为思考的起点,真正实践客户思维和客户导向,做到和中国车企的“认知同维”。

组织同道:产业链参与方需要契合中国车企的发展需要,在自身的组织构建中创造更为快速反应的机制体制。许多中国车企提出,产业链参与方的研发团队需要在中国进行搭建和发展,在没有时差和环境差异的情况下进行密切的合作,快速迭代和开发产品。在实践中也有许多车企提出,需要以中国团队的输入以及实践经验作为标杆,进行适度本地化的内容输入,以快速形成结论。此外,产业链参与方的中国团队还需要理解海外团队的工作方式,在内部可以拉通资源对齐颗粒度,以更为积极的方式引导海外团队适应中国车企的工作节奏,并且不断提高服务质量和效率。产业链参与方可以考虑以点带面的形式,在组织内部通过特殊工作组等“特区”形式,进行先行先试,以实现和中国车企的“组织通道”。

交流同频:产业链参与方需要构建更为友好的用户沟通界面,并且要以中国车企可以理解和认同的方式来进行沟通。许多中国车企提出,中国团队或者中国接口单位作为主要的沟通对象,在语言方面消除屏障,可以更为清晰的表述中国车企的诉求和需要。我们在实践中也观察并以此进行操作,不仅需要清晰向中国车企阐述方案的可行性,也要告知需要注意的风险、问题,乃至解决方案等。此外,还需要基于中国车企的“苦衷”,提前布局提前准备,提供更多的差异化和增值服务。例如我们在实践中,针对中国车企关注的法规、运营等问题,由派驻在欧洲当地的中国团队牵头,拉通内部资源,结合在当地几十年的经验和教训,汇总成为建议手册,提供实用的建议和提醒等。以上种种实践,来实现和中国车企的“交流同频”。

中国车企的出海是一个不断发展和演化的过程,新挑战和新情况都是层出不穷的,而且早已过了喊口号和做宣发的初始阶段,进入到更为接地气和攻坚战的实践、服务、交付并持续改进的阶段。无论是中国的供应链抱团出海,还是国际产业链参与方的在地服务,都需要新思维和新模式,来匹配中国车企“唯快不破”的制胜法宝。

而且我们也相信,中国车企的海外拓展也会给与供应链参与方更多更有益的重构契机,不断优化服务模式和产品创新,真正做到速度、品质和能力的综合性提升,众行致远助力中国车企的海外拓展,也推进自身在中国以及全球市场的高质量发展,乘风破浪、行稳致远。

(作者任职于佛吉亚中国)

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫